Маленький ликбез, или Доколе?

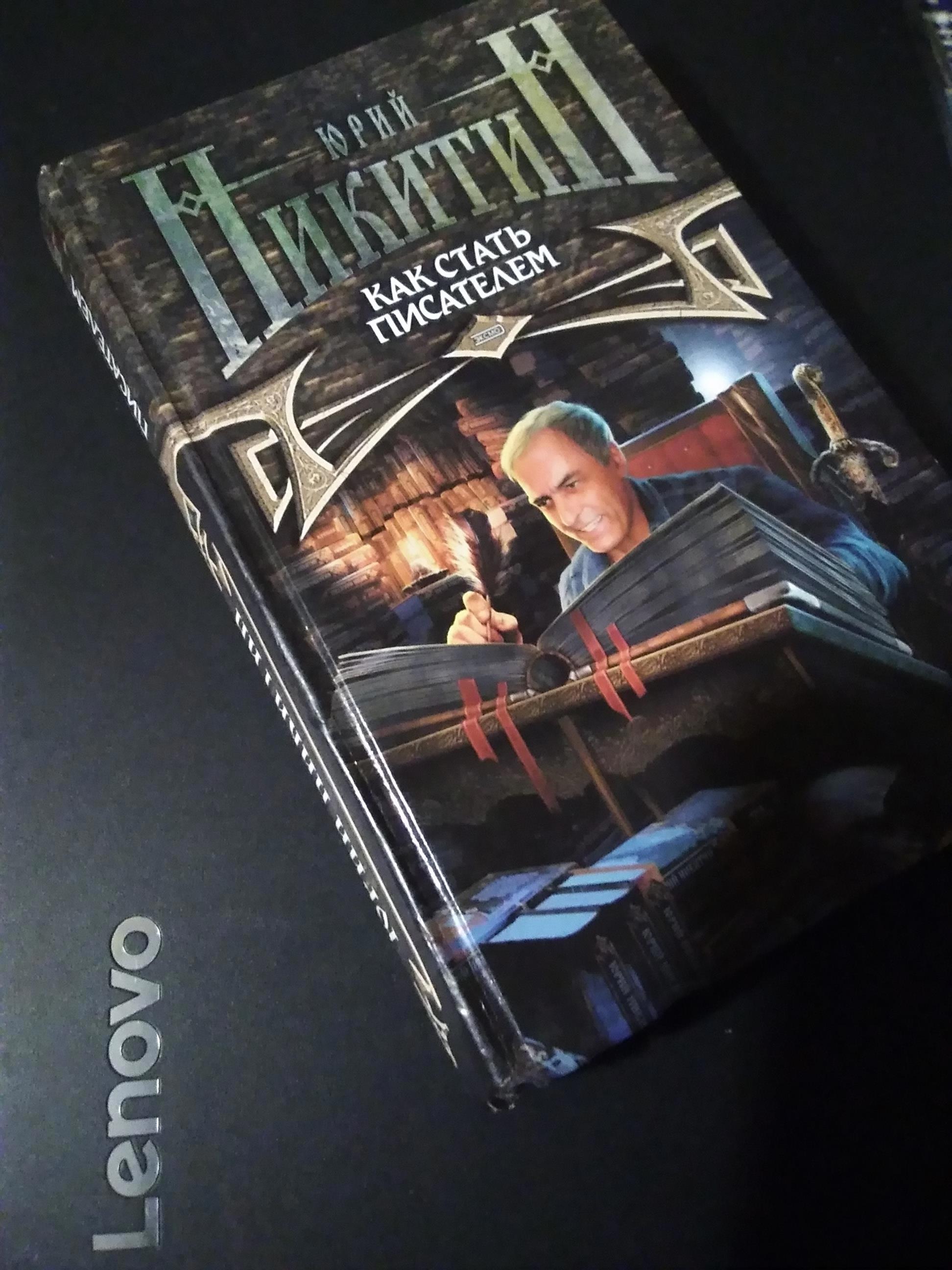

Автор: Дмитрий СеливановКогда-то давным-давно (когда я ещё покупал бумажные книги), попалась мне на глаза книжка Ю.Никитина «Как стать писателем». Купил. Вот она, вытащил с верхней полки, стёр толстый слой пыли:

Всё там нормально расписано. В том числе стандартные косяки писателей.

Собственно, к чему это?

Просто не понимаю, как можно делать элементарные ошибки, которые проверяются орфографическим словарём. Ну, или корявость слога настолько зашкаливает, что бросаешь книгу. Обычно, когда подобных ошибок накапливается 10-20 на страницу, то закрываю и не возвращаюсь к этому автору.

Но иногда сюжет и фантазия настолько превышают градиент ошибок, что совершаешь настоящий подвиг. Попалась мне в декабре подобная книга. И, чтобы снизить накал от некоторых «вывертов», решил я самые-самые «перлы» записывать. Та книга закончилась, но потом попалась другая, потом снова. Да и раньше тоже, но тогда просто усмехался и пролистывал.

Не все ошибки здесь приведены. Так, махонький списочек. Просто потому что многое разобрано давно другими авторами. Например, те же слова «быть» или «я», без которого не все могут обойтись. Тут ведь как получается? Если много раз подряд стоит одно и то же слово, к которым автор то ли ленится подбирать синонимы или синонимичные обороты, то ли ему на это пофиг, то выглядит это жутко безграмотно. Заметил, что достаточно встретить повтор слова подряд в 2-3 предложениях, как начинаешь морщиться.

Итак, встречайте! Номинанты на первое место:

«Какого...». Какого чёрта? Нет, не угадали. «Какого это – быть магом?» По фразе понятно, что здесь должно стоять «Каково это...», но почему-то написано так.

«Сильно ослабить». Тут даже не буду комментировать. Сюда же относятся «сильная слабость» и тому подобное.

Некоторых авторов гложет зависть к славе одного украинского боксёра и политика:

«В конце-концов я наконец наткнулся...»

«...но мы преследуем не только лишь одну эту цель».

Кстати, запятые – бич некоторых авторов. Ну, ладно, когда не выделяешь деепричастный оборот. Или причастный оборот после существительного. Даже можно понять, когда запятая стоит после причастия, но перед существительным, хотя в правилах сказано, что не надо. Когда же запятая внезапно(!) появляется между подлежащим и сказуемым – это вообще как? Или между сказуемым и дополнением:

«Я, взял, со стола амулет...»

Некоторым хочется выделить некоторые моменты:

«Подмигнула одним глазом». Вообще-то, подмигивают всегда только одним глазом, а если быстро закрыть и открыть оба глаза, то это уже не подмигивание, а моргание какое-то.

Пример «от противного», как в математике: «моргнул двумя глазами».

Иногда автора терзают противоречия души:

«Отрицательный кивок». В принципе, «положительный кивок» тоже ни к селу, ни к городу. Просто «кивок». Зачем усложнять?

В связи с этим вспомнилось соревнование студентов на абсурдность фразы:

Кивок.

Подтверждающий кивок. (Масло масляное).

Кивок в знак подтверждения.

Кивок головой. (А чем ещё кивают?)

Кивок своей головой. (Простите, а как можно кивнуть чужой?)

И апофеоз:

Он кивнул своей головой в знак подтверждения своих слов.

Иногда встречаются такие синонимы-хвостики. Даже не знаю, как их обозвать:

«Владеть владениями».

«Создавать создания».

Ну, и толпа подобного.

Иногда кажется, что автор ни разу не русский, ибо не знает, что в русском языке, в отличие от английского, есть понятие «двойного отрицания».

«Будет никому интересно».

А теперь – самая жесть. То, из-за чего современные редакторы прямо-таки требуют вырезать деепричастные обороты. Я к такому не призываю, но иногда оборот относится к одному подлежащему, а во фразе совсем другое, что ставит читателя в позу буриданова осла (куды думать?):

«Пока шкаф не вернулся на место, я поспешил проследовать внутрь и, продвинувшись вперёд, моему взгляду предстало крайне интересное зрелище».

«Наконец прибыв на место назначения, перед нашим взором предстал небольшой деревянный домик».

«Войдя внутрь, перед моими глазами предстала комната...»

«Размышляя об этом, стало понятно, что он абсолютно прав».

И недавно у Г.Л.Олди была заметочка об использовании некоторых специфических слов.

Тоже нашёл использование чисто земных терминов в другом мире:

Солдат. То, что эта профессия берёт название от одной итальянской монеты (сольдо), можно найти в любой статье о происхождении слов. Откуда сольдо в другом мире? (Там, по сюжету, действительно другие монеты в ходу). Есть же универсальные и нейтральные в этом смысле слова: наёмник, воин, боец.

Приватизация в переносном значении «воровство». Это вообще чисто русское постперестроечное выражение. А в книге оно звучало из уст жителя другого мира.

На сегодня всё. Высказался. Полегчало.

Пока! Спасибо за внимание.

Я хотел взять но тогда был увлечен трое из леса а потом взял эротишный расказ проходящий сквозь стены

Помню такой. Читал с экрана, на полках даже не встречал.

Меня тогда терзало смутное сомнение (и до сих пор терзает) - а Никитин ли это?

Ликбез на ликбез: ПЛЕВАТЬ.

Достаточно посмотреть в любой топ, даже в виджет бестселлеров (это где люди платят свои кровные, чтоб почитать), чтобы понять: грамотность, философия, язык, вот это вот все - дело даже не второе. И не третье.

И даже если выкинуть оттуда накрутчиков, оставить только относительно честные книги, в любой из них легко найти тучу ошибок, любых. Правда в том, что люди сейчас читают книги не за язык, а за сюжет.

Это ж не значит, что это хорошо.

Фансервис непобедим

В подавляющем большинстве случаев этимология не имеет ни малейшего значения, потому что, во-первых, всем на неё пофиг, а во-вторых, так можно выкинуть половину слов из языка, потому что они так или иначе основаны на понятиях из нашего мира. Вы вот описываете в фентези, скажем, гобелены? А это вообще наименование, основанное на реальной фамилии, такие дела.

Значение имеет не этимология, а уместность применения того или иного слова. В случае с солдатом его использование в средневековом сеттинге неуместно, потому что солдат в современном понимании этого слова тогда тупо не существовало. Чтобы сделать его уместным, нужно похерить средневековую модель армии, ввести звания, и вот тогда-то и появятся солдаты. А от чего там произошло это слово, неважно.

P.S. "Наёмник" нихрена не нейтральное слово.

Слово "найм" никак не связано с каким либо названием или именем собственным, в отличие от "сольдо", поэтому его можно перевести на любой язык, где есть такое понятие. А такое понятие всегда будет, если есть деньги.

Простите, но выражение «римский солдат» допустимо? Чем тогда средневековый стражник, из дружины барона Гаремского не может быть солдатом? Профессионально занятый нижний чин, работающий за оплату, с бессрочным контрактом.

у вас в заголовке пунктуационная ошибка. при оформлении заголовка с двойным названием перед "или" ставится запятая.

ИМХО, в данном случае запятая и по смыслу вполне уместна, в тексте.

точно?

Я знаю этот домик! Он из детского стишка про гнома и дом, который соскучился и пошёл хозяина искать!

Насчёт солдата - по-моему, это уж слишком большая придирка. Тем более, что воин, боец и солдат - не синонимы, и иногда лучше солдата ничего не подберешь

Про солдат - это я по следам Г.Л.Олди.

Как-то это очень относительно. "Боец" - от старославянского, следовательно "бойцы герцога Артифигского грубо волокли ведьм на костер" тоже как-то кривовато. С "воинами" проще, они общеупотребительны, хотя тоже славянское слово. "Наемник" в этом смысле не всегда синоним, вдруг он там на добровольных началах сражается, исключительно с бескорыстной целью защиты фамильной винокурни.

В общем, все неоднозначно. Разве что, если обзывать по типу вооружения обзывать, не ошибешься. "Лучник" он, по внешним первичным признакам - лучник.

Не имеет значение, что это слово славянское. Разговор о том, что слово не должно образовываться от имён собственных. Воин - тот, кто воюет. Боец - тот, кто участвует в бою. То есть, эти слова можно перевести на любой язык, аналогичный земному по составу.

А переведите "солдат", если там сольдо никогда не было? Допустим, была в том мире какая-нибудь монета с названием "деньга". И были наёмники, которые эту деньгу получали. Как наёмников назвать? Деньгат? Деньгец? И что - уточнять в книге значение для этого выдуманного слова? Зато есть" безымянное" слово наёмник. Или, если брать современное значение - рядовой.

— Семён, может, хватит кивать головой? — спросила Аня.

— Не, я люблю кивать головой.

— Почему?

— Потому что это самый лёгкий способ поджечь пердак дебилам, которые думают, что знают русский язык, если прочитали методичку Юрия Никитина про то, как стать графоманом.

— Ничего не понимаю, — пробормотала Аня.

— А это у него пунктик такой, — наябедничала Даша. — Он думает, что самый умный. А «кивать головой» — это на самом деле речевая ошибка.

— Почему? — заинтересовалась Аня.

— Потому что «голова» — лишнее уточнение. Кивнуть можно только головой.

— Да? — Я остановил голову и уставился на Дашу. — Смотри.

Я поднял указательный палец.

— Что я делаю?

— Ты сгибаешь и разгибаешь палец. — Даша отвернулась и взяла вилку.

— Спроси меня.

— О чём?

— О чём угодно, чтобы можно было ответить, да или нет.

— Хорошо. — Даша вновь уставилась на меня. — Семён, ты мудак?

Я покачал пальцем из стороны в сторону.

— Ещё вопросы? Ну же!

— Семён, ты вообще в порядке? — осторожно спросила Аня.

Я опять наклонил палец.

— Как я ответил? Ну?

Даша злилась. Её, казалось, вот-вот раздует от злости до тридцатилетнего размера.

— Ань? — попросил я.

— На первый вопрос — нет, на второй — да, — со вздохом сказала Аня.

— Как узнала, что на второй — да?

— Потому что ты... Пальцем...

— Ну же, ну, — не отставал я. — Давай, Аня. После всего, чем мы с тобой занимались, не стесняйся рассказать, что я сделал пальцем!

— Кивнул, — сдалась Аня.

— Съела, да? — повернулся я к Даше.

Чушь и словоблудие. Палец он сгибал или качал им, но не кивал.

Ещё про структуру предложения и запятые. Заметил за собой одну вещь. Так как причастный оборот, стоящий перед существительным, зрительно довольно трудно отделить, то я стал в обязательном порядке ставить оборот после существительного. Из-за этого же, наверно, регулярно вижу ошибку у некоторых, когда причастный оборот ВСЕГДА выделяют запятой, хоть сперели он стоит, хоть сзади.

Сравните:

"Состав тронулся, оставляя за собой платформу с вытирающей время от времени слёзы платком Татьяной".

"Состав тронулся, оставляя за собой платформу с Татьяной, вытирающей время от времени слёзы платком".

Можно кивнуть в знак отрицания. если вы болгарин)

Есть такое. Но в русскоязычной литературе такой момент приходится оговаривать каждый раз.

Сначала вводная: «прикинь, они, болгаре, кивают, когда „нет“, и мотают из стороны в сторону, когда „да”».

А потом ситуация: «и вот он мотает башкой, а я уж забыл, что это, типа, „да“, и жму дальше».

Если покопаться в этимологии, нельзя по такой странной логике использовать примерно половину слов.

UPD В данном предложении: "Этимология", "логика". И, если подумать, и "слов" быть не может, с чего это в другом мире говорят по-русски?

Обычно три причины:

1. Лень;

2. Излишняя самоуверенность в своей грамотности;

3. Наличие читателей, которым "и так сойдёт".

Так и деньги писать тоже нельзя.

Тюркское слово "тенге" же.

А где в вашем фентезийном мире тюрки?

Снова неверно понимаете. Если слово изначально образовано для обозначения чего-то, то на каком бы языке Земли это слово ни появилось, для него можно найти прямой перевод. А вот слова, образованные от фамилий, имен, названий - они заимствованы не в изначальном значении и при переводе на неземные языки получается провал.

Что тенге, что деньги - это эквивалент оплаты. Монета - кусок драгметалла с элементами защиты.

А вот "катеринка" уже не переведётся напрямую. Не известно, что получится. В зависимости от встроенного переводчика. Либо прямая транскрипция, либо перевод значения имени Екатерина (непорочная). Либо, всё-таки как банковских билет определённой величины. Но как эту величину соотнести с совершенно чуждой денежной системой?

С другой стороны, нельзя писать и слово монета, там же не было древнеримских богов.

Короче, лучше пусть в вашем фентезийном мире бартером занимаются,

Вместо тысячи слов:

"взлёт падений"