Почему голодала Российская империя? №7

Автор: НиксерВ продолжение части №6, поволжские немцы и русский климат. Как жили немцы при плохом русском климате.

Массовый приток немецких колонистов в Россию начался благодаря указам Екатерины II. В 1762 и 1763 годах императрица издала манифесты, приглашая жителей Европы переселиться в Россию и обосноваться на берегах Волги. Целью этого было быстрое освоение восточных и южных окраин страны, увеличение численности земледельческого населения и внедрение более эффективных методов сельскохозяйственного производства.

И немецкие переселенцы должны были выполнить эту задачу. Колонисты привезли с собой с родины плуг, косу, деревянную молотилку, почти не используемые в России. Потом колонисты Поволжья славились как непревзойдённые мастера в создании простых, но эффективных сельскохозяйственных орудий. Так же они значительно расширили количество сельскохозяйственных культур. Ввели белотурку (лучший из русских яровых сортов пшеницы), картофель, культивировали посевы льна, конопли, выращивали табак и другие культуры. Практически все колонисты выращивали овощи. Однако в отличие от немецких же колонистов Юга России, поволжские немцы не усовершенствовали общую культуру русского земледелия, а, напротив, усвоили русскую общинную систему землепользования.

Голод в немецких колониях России присутствовал в начальный период их существования, пока шел процесс обустройства поселенцев на новых местах и их привыкания к новым климатическим условиям проживания и хозяйствования. В это время государство через имевшуюся систему управления поселениями иностранцев оказывало колонистам значительную помощь, что позволяло не допустить массовой смертности населения. Постепенно колонисты приспособились к капризам погоды. По инициативе опекунских учреждений в каждой колонии стали создаваться запасы продовольствия («хлебные магазины»), что исключило голод в немецких поселениях вплоть до конца XIX в. Переход колоний под общероссийское управление и ликвидация в них общественных «хлебных магазинов» привел, например, к голоду среди беднейшей части поселян-собственников в Поволжье в засушливом 1891 г.

Так же стоит отметить, что переселенцы сразу пользовались дарованными им льготами и привилегиями. Особо ценились свобода вероисповедания и освобождение от воинской и гражданской службы. Прибывшим поселенцам предоставлялся льготный период на 30 лет «от всяких налогов и тягостей». Многие семьи получали скот – по 2 лошади и корову. Для заселения колонистами предназначались лишь места в луговой стороне Волги. Правительство гарантировало «всякое вспоможение и удовольствие» для ведения сельского хозяйства в особенности земледелия, развитию мануфактур, фабрик и заводов, «наипаче» неизвестных до той поры в нашей стране. Манифест также обещал беспроцентную ссуду на десять лет на строительство домов, закупку продовольствия до первого урожая, скота, сельскохозяйственного инвентаря и инструментов для ремесленников. Поселенцам разрешалось организовывать по «собственному их благорассуждению торги и ярмарки» без сбора пошлин с продаж в государственную казну. На каждую семью было подсчитано отвести 30 десятин: из них 15 десятин на пашенную землю, 5 сенокосной, 5 на лесные угодья, остальные 5 на усадебную, гуменную и огородную земли. В действительности каждая семья получила приблизительно 36,2-36,3 десятины удобной для использования земли. Тем, у кого земля оказалась неудобною, дозволено было переселиться на земли плодородные, и в этом случае прощено им казенного долга около 1 025 479 рублей.

Именно на немецких колонистах государство экспериментировало с внедрением передовых форм ведения хозяйства. Так в 1807 г. было куплено 10 пудов дятковины красной, 1 пуд 20 фунтов люцерны, 20 фунтов эспарцета, 20 фунтов свекловицы и 3 фунтов цикория. Эти семена были розданы по колониям с наставлением, как их сеять. Люцерну предписывалось засеивать по 2 десятины для содержания испанских овец, которых препроводили сюда из Новороссийских колоний. Были посеяны кормовые травы, однако на следующий год колонисты забыли разрыхлить мягкой бороной землю, так что дикая трава поела посеянное и червь поел дятковину и люцерну. В итоге в колониях сохранился один цикориий, а свекловицу перемешали колонисты с простою свеклою, а бобов совсем не сохранили. Гос эксперимент по продвижению травосеянья в Росиси на этом и заглох.

Урожайность хлебов у немецких колонистов была несколько выше, чем у соседних крестьян. Так, с 1842 г. по 1850 г. у колонистов средняя урожайность составляла по озимым культурам «сам 4,3» и по яровым - «сам 4,1». Тогда как у государственных крестьян губернии - соответственно «сам 4,0» и «сам 3,1». Повышения урожайности в первой половине XIX в. не наблюдалось современниками. Поэтому они считали благоприятными годами, когда урожай собирался «сам 5» и более. Огородничеством колонисты занимались исключительно для внутреннего потребления. В частности, весьма много в отличие от русских разводили картофеля, употребляя его только в пищу и на корм скотине.

На протяжении второй половины XVIII - первой половины XIX в. Саратовское Поволжье относилось к числу наиболее интенсивно заселяемых районов страны. Важнейшим итогом массовой колонизации стало быстрое экономическое развитие края. Как отмечал А. Леопольдов, русское правительство заботилось о здешних переселенцах и довело их до желаемого благосостояния. К середине XIX в. насчитывалось более 12 тыс. семейств и около 135 947 душ обоего пола. У них процветало: хлебопашество, разведение табака, огородничество, садоводство, скотоводство, ремесла и торговля.

В целом ситуация у колонистов значительно лучше, чем в соседних русских деревнях. Но надо учитывать, что немцы сразу пришли с боле высокой агрокультурой. Они получали гос поддержку, множество льгот и привилегий. Все это давала средства на инвестирования в землю, но при этом урожаи были не намного больше, чем у соседей. Заметная зажиточность отмечаемая современниками скорее была за счет обилия земли, меньшей налоговой нагрузки и главное за счет ориентирования на рынок. Если русский крестьянин предпочитал выращивать все необходимо у себя, то немцы занимались специализацией, так большое значение в сельском хозяйстве колонистов занимала культура табака. Благо у колонистов был доступ к главной водной артерии страны к реке Волге.

Так, что и в условиях русского климата можно было поднять урожайность, но нужны инвестиции и распространения знаний. И при том в объемах не маленькой колонии, а всей страны. Беда в том, что Россия находилась в замкнутом круге. Аграрная страна в суровом климате не могла дать достаточного капитала для инвестиций в масштабах всей страны в своё же СХ и инфраструктуру, что б преодолеть ограничения климата, страна перманентно находилась в иностранных долгах, а любые накопления съедали войны.

И все же выход был, железные дороги удалось развить за счет привлечения иностранного капитала, а без решения транспортной проблемы обновить СХ было невозможно. Следующим шагом стало ускоренное развитие промышленности и увеличение гос бюджета при Сергей Юльевиче Витте. Он же смог немного снять перенаселенность деревни.

Сергей Юльевиче Витте

Если вследствие развития при моем управлении сети железных дорог и промышленности я отвлек от земли 4—5 млн людей, а значит, с семействами миллионов 20—25, то этим самым я как бы увеличил земельный фонд на 20—25 млн десятин.

К началу ХХ века была создана транспортная инфраструктура и источники дохода для инвестиций, а Первая русская революция и поражения от Японии сдвинуло упорство консерваторов в управленческом аппарате и реформа СХ с масштабными инвестициями в России началась. Одновременно с этим средства вкладывалось в просвещение и распространение знаний среди крестьян. Другое дело, что реформа запоздала. Из требуемых 20 лет по сути история отпустила до начала ПМВ 7,5 лет, а активная фаза, когда был жив пассионарий инициатор данной реформы и того меньше, всего 5 лет.

При наличии времени подобная Столыпину реформа после ВМВ была успешна проведена эмигрантом из Советской России Ладежинский в Японии и Тайване. При том основная цель реформы была аналогичной, снять традиционные социальные противоречия в японской деревне, и подорвать социальную базу у японских коммунистов. И реформа Ладежинского полностью удалась, выполнив все поставленные цели.

Может будь в России лучше климат, то и Столыпин бы успел уложится в отведённое ему историей время. Так Столыпиным ожидалось увеличение через 5 лет после начала реформы урожайности на 25%. Основной эффект должен был быть достигнуть за счет распространения травосеяния, со времен Александра I ничего не поменялось. Посеянные на парах клевер и люцерна не только обеспечивают корм для скота, но и увеличивают урожайность зерновых. Но в России надежды Столыпина на клевер и люцерну не оправдались, в нашем климате их посевы в полной мере себя не оправдали, требовалось больше времени и усилий, чем ожидалось изначально. Урожайность увеличилась от гос инвестиций на 6,5% за место ожидаемых 25%. Оказалось нужны десятилетия для роста, а не одним махом, как мечтается реформаторам. Отечественный климат и консерватизм мышления крестьян при подготовки реформ в России как правило не учитывается.

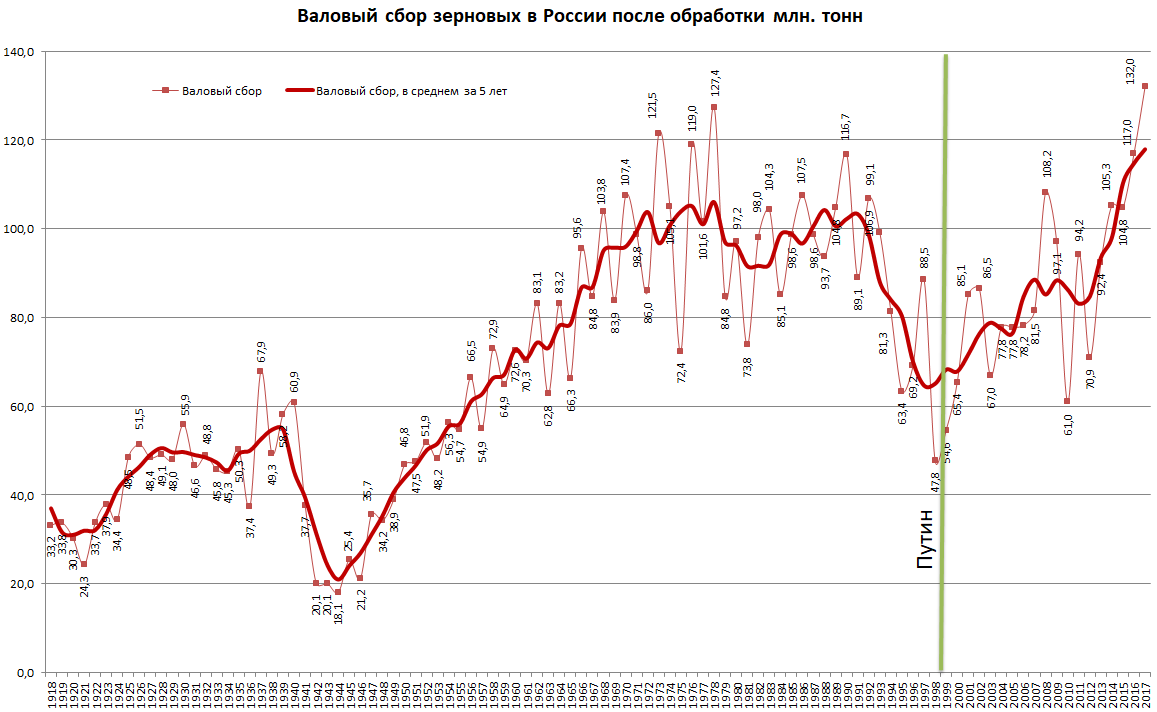

С аналогичной проблемой затем столкнулся и Сталин. Перед коллективизацией очень оптимистически прогнозировали её результат. Только то, что пропадут межевые границы теоретики в Москве считали должно было прибавить чуть ли не 20% к посевным площадям. А с учетом внедрения травосеянья, удобрений, тракторов, комбайнов, новых семян, севооборота, привлечения агрономов, постройки элеваторов, мелиорации ожидали просто заоблачный прирост урожая. В реальности прирост урожая от всего этого оказался считай и незаметен. Климат и крестьянская психология в итоге не позволили кардинально вырасти зерновым сборам.

Заметное превышение уровня периода до коллективизации по урожаям начался уже при Хрущеве с появление органических удобрений и накопительного эффекта от предыдущих вложений. При этом СССР начал импортировать зерно, рост урбанизации и выше потребление диктовало свои условия. Климат при том уровне технологий не позволял СССР себя самообеспечивать без снижения потребления. И даже масштабное финансирования при Брежневе не смогло кардинально изменить ситуацию ЧЕРНАЯ ДЫРА СОВЕТСКОЙ КАЗНЫ. В данном случае вложение капиталов и достижений науки сильно обесценивалось непродуманностью политикой союзного правительства.

И еще малость о картошки. Немецкие колонисты сажали картошку для собственного потребления и скотины. Русские крестьяне же очень долго к картошке относились с подозрением.

Из «Сборника статистико-экономических сведений по сельскому хозяйству России и иностранных государств. Год десятый» (Пг., 1917) для Тверской губернии, 1913 год.

При урожайности картофеля на порядок больше зерновых в посевном клине выделяли всего 2%. Только реальный голод гражданской войны заставил крестьян пересмотреть свою продуктовую безопасность и расширить потребления картофеля.

Еще вероятно долго картофель не пользовался популярности из-за сложности хранения зимой, нужно было выработать навыки его хранения. Так же картофель как продукт питания хуже зерновых, содержит много крахмала, на одной картошки не прожить без ущерба для организма, даже для "ирландской диеты" нужно в рационе молоко.

А еще сказывался дефицит кормов для скотины. Община требовала, что б все крестьяне садили одинаковые культуры, что позволяло после уборки урожая обобществлять поля для выпаса скота. Такой выпас негативно сказывался на урожайности из-за уплотнение грунтов, но давал столь необходимый дополнительный прокорм скоту на равных условиях для всех общинников, в случае картошки такого прикорма не была. Столыпинскую реформу критиковали в том числе и за то, что совместный выпас становился невозможным, бедным крестьянам становилось сложнее прокормить скотину, но появлялся больший стимул выращивать картошку.

Предыдущие части серии.

Почему голодала Российская империя? №1

Почему голодала Российская империя? №2

Почему голодала Российская империя? №3

Почему голодала Российская империя? №4