Почему голодала Российская империя? №6.

Автор: НиксерВ целом почему голодала Российская империя в прошлых частях описал. Эту часть посвящу вопросу первопричины и по этому вопросу есть разные точки зрения.

1. Во всем виноват царизм и помещики.

2. Виновата община.

3. Климатическая версия.

Первую версию пожалуй лучше всего выразил Лев Толстой.

"Нам, взрослым, если мы не сумасшедшие, можно, казалось бы, понять, откуда голод народа. Прежде всего он — и это знает всякий мужик:

1) от малоземелья, оттого, что половина земли у помещиков и купцов, которые торгуют и землями и хлебом.

2) от фабрик и заводов с теми законами, при которых ограждается капиталист, но не ограждается рабочий.

3) от водки, которая составляет главный доход государства и к которой приучили народ веками.

4) от солдатчины, отбирающей от него лучших людей в лучшую пору и развращающей их.

5) от чиновников, угнетающих народ.

6) от податей.

7) от невежества, в котором его сознательно поддерживают правительственные и церковные школы".

Вторая версия по сути идет в противовес первой. А единственная причина недоразвитости сельскаго хозяйства въ Россiйской Имперiи - наличiе крестьянской общины. Виновата крестьянская община, а царь пытался это исправить.

И третья климатическая версия. Вот на ней остановлюсь подробнее на основе работы Леонида Милова Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса.

Милов отвергает версию о том, что в первопричине голода виновато царское правительство, а по поводу общины он признает негативную её роль в росте урожайности, но объясняет от чего она появилась и почему её невозможно было убрать.

Обилие малоплодородных почв, необычайно короткий сезон земледельческих работ имели своим следствием постоянный «недобор» урожая, что в конечном счете и обусловило низкий объем совокупного прибавочного продукта в стране. Однако общество в целом еще в далеком прошлом приспособилось к суровым условиям хозяйствования сохранением и развитием распорядков сельской жизни. Крестьянская община на протяжении тысячи лет российской государственности являлась важнейшим средством защиты крестьянского хозяйства от множества житейских неожиданностей, ведущих крестьянскую семью к разорению, нищете и смерти. Община не только спасала миллионы крестьян от пауперизации, она в значительной мере содействовала сохранению генофонда русского населения (впрочем, не только русского, но и других народов России).

В пределах Восточно-европейской равнины необычайная кратковременность цикла земледельческих работ русских крестьян усугубляется преобладанием малоплодородных почв. В таких условиях для получения минимального результата необходима была наибольшая концентрация труда в относительно небольшой отрезок времени. Однако индивидуальное крестьянское хозяйство не могло достигнуть необходимого уровня концентрации трудовых усилий в объективно существовавшие здесь сроки сельскохозяйственных работ. Так называемые «ритмы климата» в виде относительного потепления или, наоборот, сравнительного похолодания не могли существенно влиять на веками утвердившиеся сроки тех или иных работ. Они всегда были необычайно краткими. Отсюда необходимость для российского крестьянина высоких темпов работ, крайнего напряжения сил, удлинения рабочего дня, использования детского труда и труда стариков. Однако и при этом чаще всего русский крестьянин не достигал необходимой степени концентрации труда. Усугубляло ситуацию и отсутствие необходимого времени для обязательной заготовки корма для скота, необходимые объемы которого намного превышали подобные заготовки других регионов и были обусловлены длительностью стойлового содержания животных. Следствием этого была невысокая агрикультура, низкая урожайность и низкий, в конечном счете, объем совокупного прибавочного продукта общества вплоть до эпохи механизации и машинизации этого вида труда. Все это, казалось бы, создавало условия для многовекового существования в этом регионе лишь сравнительно примитивного земледельческого общества. Вместе с тем потребности более или менее гармоничного развития социума выдвигали к жизни, порождали своего рода компенсационные механизмы выживания. Крайняя слабость индивидуального парцелльного хозяйства в условиях Восточно-европейской равнины была компенсирована громадной ролью крестьянской общины на протяжении почти всей тысячелетней истории русской государственности.

То, что община тормозит развитие было уже очевидно в XVIII веке, но разрушить её было невозможно, она была необходима для выживания. Без механизации СХ и более высокой агро-культуры отказ от общины привел бы к демографической катастрофе. При том сама община и сдерживала развитие агро-культуры. Вот такой сформировался замкнутый круг.

Федор Достоевский:

«Тут всё обречено и приговорено. Россия, как она есть, не имеет будущности»

Кроме общины развития СХ сдерживал и крестьянский менталитет, но и он был обусловлен климатом.

Как уже говорилось, российские крестьяне-земледельцы веками оставались своего рода заложниками природы, ибо она в первую очередь создала для крестьянина трагическую ситуацию, когда он не мог ни существенно расширить посев, ни выбрать альтернативу и интенсифицировать обработку земли, вложив в нее и труд, и капитал. Даже при условии тяжкого, надрывного труда в весенне-летний период он чаще всего не мог создать почти никаких гарантий хорошего урожая. Многовековой опыт российского земледелия, по крайней мере с конца XV по начало XX века, убедительно показал практическое отсутствие сколько-нибудь существенной корреляции между степенью трудовых усилий крестьянина и мерой получаемого им урожая. Точнее говоря, мера трудовых усилий подтверждалась не всегда, а часто — далеко не всегда, соответствующей прибавкой урожая. Все это способствовало формированию в огромной массе русского крестьянства целого комплекса далеко не однозначных психологических поведенческих стереотипов. Разумеется, скоротечность рабочего сезона земледельческих работ, требующая почти круглосуточной тяжелой и быстрой физической работы, за многие столетия сформировала русское крестьянство как народ, обладающий не только трудолюбием, но и быстротой в работе, способностью к наивысшему напряжению физических и моральных сил. Вместе с тем господство на большей части территории Российского государства крайне неблагоприятных климатических условий, нередко сводящих на нет результаты тяжелого крестьянского труда, закономерно порождало в сознании русского крестьянина идею всемогущества в его крестьянской жизни Господа Бога. Труд — трудом, но главное зависит от Бога («Бог не родит, и земля не дает», «Бог народит, так и счастьем наделит», «Не земля хлеб родит, а небо», «Бог — что захочет, человек — что сможет» и т. д.).

Необычайно сложные природно-климатические условия основной исторической территории России, диктовавшие необходимость громадных трудовых затрат на сельскохозяйственные работы, сопряженных с высоким нервно-психологическим стрессом («страда»), имели, как уже отмечалось выше, своим следствием не только поразительные трудолюбие, поворотливость и проворность как важнейшие черты русского менталитета и характера, но и многие особенности, противоположные этим качествам. Отсутствие значимой корреляции между мерой трудовых затрат и мерой получаемого урожая в течение многих столетий не могло не создать настроений определенного скепсиса к собственным усилиям, хотя они затрагивали лишь часть населения. Немалая доля крестьян была в этих условиях подвержена чувству обреченности и становилась от этого отнюдь не проворной и трудолюбивой, проявляя безразличное отношение к собственной судьбе.

Отсутствие четкой взаимозависимости между мерой трудовых затрат и мерой получаемого урожая на протяжении столетий не могло не вызвать определенное чувство скепсиса и обреченности у части крестьян («на авось мужик и пашню пашет», «уродится не уродится, а паши» и т.д.), которые становились от этого отнюдь не проворными и трудолюбивыми. В литературе XIX века не принято было активно обсуждать такие поведенческие особенности великорусского крестьянина, как небрежность в работе, отсутствие тщательности в ней и т. п. Между тем эти ментальности были заметным явлением, и прежде всего в среде барщинного крестьянства, то есть той категории населения страны, которая в условиях жесточайшей нехватки рабочего времени вынуждена была в первую очередь и в лучшие сроки работать на поле барина и в его усадьбе.

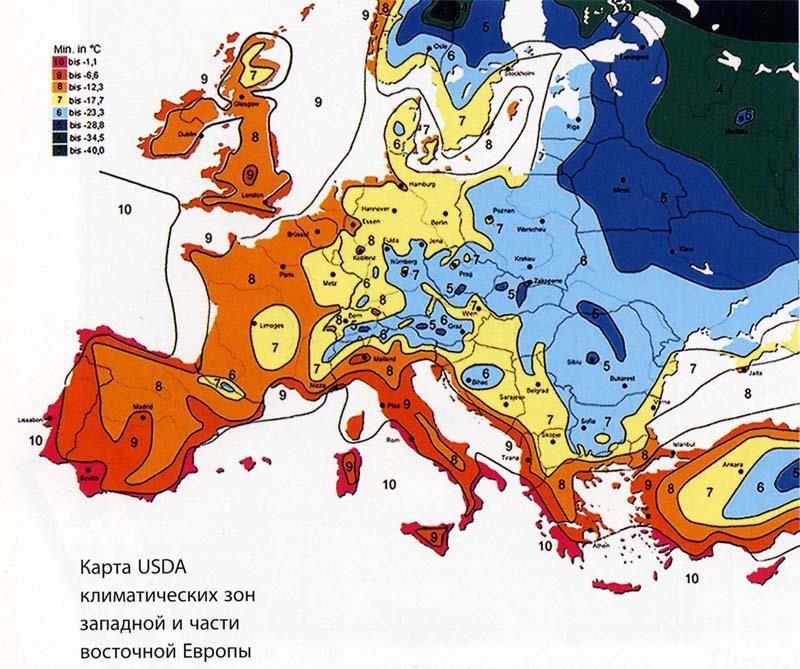

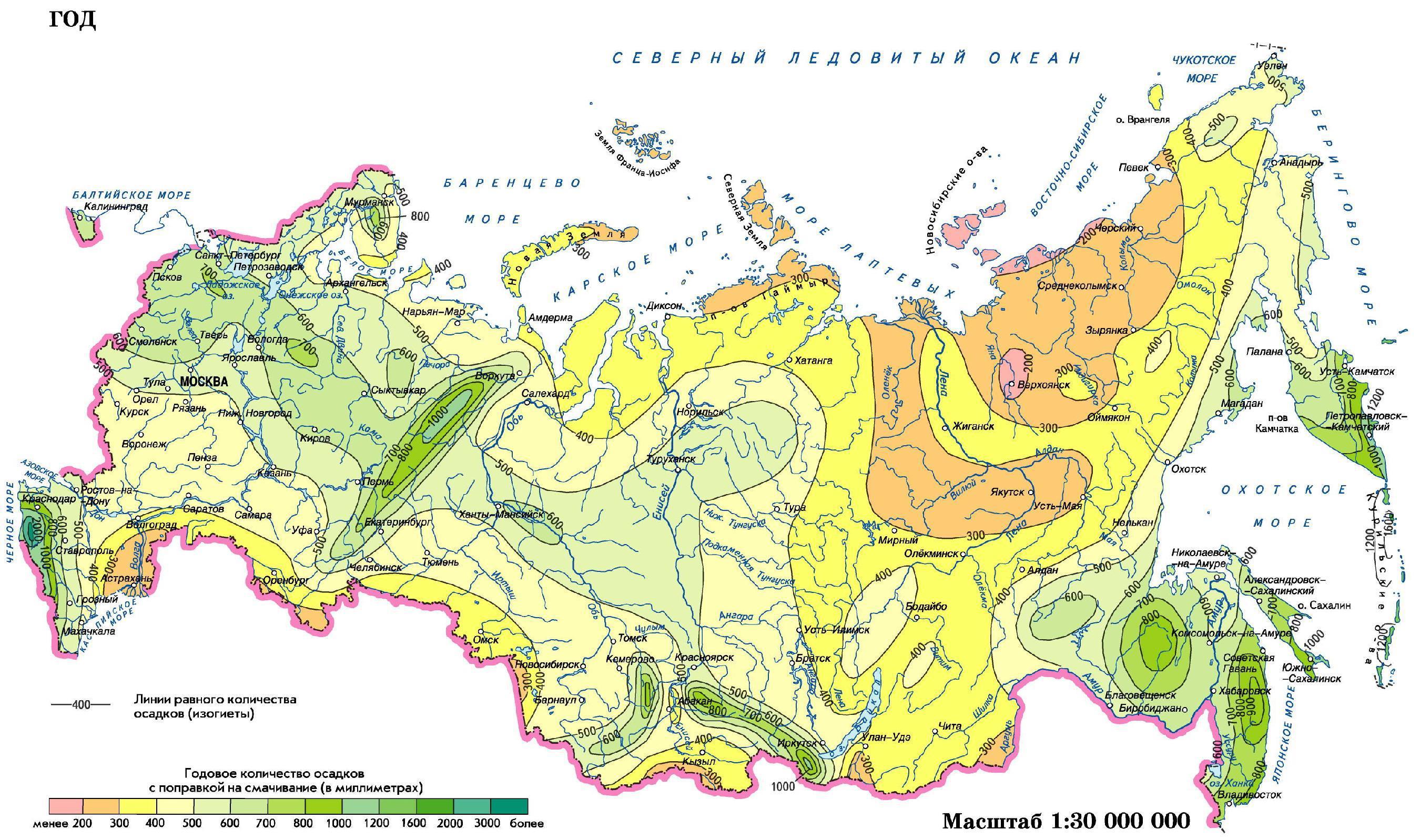

Климатическая зона России.

Фактор климата влиял и на рост консерватизма, что тоже тормозило рост агро-культуры.

Русское крестьянство, осваивая бескрайние земельные просторы Восточноевропейской равнины, на каждом этапе развития общества получало в области земледелия уровень урожайности основных земледельческих культур, явно несоизмеримый с громадной массой вложенного труда. Это издавна побуждало крестьянина к максимальной осторожности в «технологии» земледельческой практики, т. е. делало его еще более приверженным традиции и обычаю в области агрикультуры, заставляло его в стремлении к росту прибавочного продукта идти преимущественно лишь по пути постоянного расширения производственных площадей.

Коварство нашей природы не ограничивается коротким сезоном земледельческих работ, оно в еще большей мере проявляется в том, что в России часто наблюдается полное отсутствие корреляции между затратами труда и получаемым урожаем.

Большие пространства и минимальное количество товарного зерна тоже усиливало консерватизм и тормозило развитие агро-культуры.

Крестьянину почти все необходимо было иметь свое. Такова специфика феодального хозяйства, такова специфика и взращенной этим хозяйством психологии крестьянина. Объективно-исторические процессы общественного разделения труда и развития специализации производства лишь постепенно разлагали натуральный характер крестьянского хозяйства, преодолевая консерватизм его экономической структуры.

Климат негативно влиял на развитие скотоводства, а без развитого скотоводства, точнее получение навоза, невозможно даже полностью перейти на трехполье.

Важнейшим изъяном модели парового трехполья в эпоху позднего феодализма является, как уже говорилось, постоянная тенденция к снижению плодородия регулярных пашен. Так называемая выпаханность почвы была буквальным бичом для русского крестьянина. Причины выпаханности почв многообразны, но, кратко резюмируя их, можно говорить о постоянном дефиците в добавочных вложениях труда и капитала в землю.

Земельный капитал это мелиорация, выравнивание полей и органические удобрения, но с ними все обстояло плохо.

Лесная зона Нечерноземья была крайне неблагоприятной для развития в сколько-нибудь крупных масштабах скотоводства, так как была средой, постоянно воспроизводящей условия, способствующие возникновению эпизоотии самой различной этиологии. Это систематически подрывало базу даже простого воспроизводства поголовья скота.

Краткость рабочего цикла земледельческих работ необычайно резко сокращала возможность заготовки кормов для скота, что, в свою очередь, минимизировало его численность. Слабое развития скотоводства состоит в длительности содержания животных на «дворовом корме»: ведь скот «почти семь месяцев довольствуется сухим кормом».

Наблюдения Василия Приклонского, который писал, что у крестьян навоз «от неимения соломы и от малого числа скота ни сочен, ни доволен для унавоживания его пашни бывает. Сверх того в возке от небрежения много пропадает, а вывоженный на поле, лежа долго в кучах, от солнца весь сок теряет. Итак земля, хотя и почитается навозною, но едва ли не хуже иной ненавозной, хорошо обработанной земли дает». Разумеется, в основе таких неурядиц сельского труженика лежит огромный дефицит рабочего времени, обусловленного краткостью временного цикла сельскохозяйственных работ в большинстве районов России.

В степной же зоне, где было раздолье для скотоводства, столкнулись с иной проблемой. Из-за недостаточности леса навозом приходилось топить печи. Слабая инфраструктура и нехватка капитала вела к неэффективному использованию и имеющихся ресурсов.

Колонизация чернозема, лучшей на планете земли, не приносило ожидаемых результатов.

Буйное плодородие чернозема и древняя традиция агрикультуры приводили к тому, что поля трехпольного севооборота весьма скоро погибали от сорняков. Даже в конце века современники отмечали, что «чернозем, лучшая почва ... приносит с хлебом пополам дикую траву».

Вторая причина, бич засухи, обусловил здесь резкие скачки, неравномерность по годам в урожайности. Причерноморье с античных времен была не только экспортёром зерна. Обосновавшиеся в Крыму итальянцы в урожайные годы везли зерно с Причерноморья, а в не урожайные зерно шло уже в обратную сторону.

Обратите внимание на от 200 до 500

Пояс Черноземья в России почти весь от 200 до 500

Хотя в целом урожайность в Черноземье была значительно выше Нечерноземья, даже с учетом периодических засух, но на долгие столетия южные земли не могли быть колонизирован из-за степной угрозы. Славяне вынужденно мигрировали на северо-восток и осваивали неудобья. Когда же в течение XVIII века степная опасность была устранена, то государство не могло пойти на отток населения.

Петр и Екатерина четко осознавая бедственное положение крестьян на территории исторического ядра России, развернули широкую кампанию законодательного поощрения крестьянской торговли и промышленности. Но поскольку продукция земледелия Нечерноземья оставалась общественно необходимой, то удержать крестьянские массы на земле можно было только общим усилением режима крепостного права.

Без крепостного права или ранним его отменой плотность населения и историческое ядро сформировалось бы вероятно в полосе черноземов. Россия была бы совершенно иной.

Освоение черноземов и пусть медленный, но рост агро-культуры понемногу улучшало условия землепользования. Наиболее прогрессивно она было на помещичьих хозяйствах. Начиная с эпохи Николая I начал расти экспорт зерна, голодный экспорт, раньше товарного зерна в стране по сути и не было, а при первой возможности активизировался экспорт.

Экспорт зерна был нужен для первоначального накопления капитала. Но экспорт не был столь уж и большим, помещики в своем большинстве не могли сконцентрировать капитал для обновления СХ.

Вся история русского народа и специфичность ведения земледельческого хозяйства не способствовали вызреванию сколько-нибудь твердых традиций частной собственности на землю. Ничтожной возможностью капиталистического накопления и расширения производства. Капитал концентрировать могло только государство и капитализм в России стал быстро развиваться только при активнейшем содействии государства.

Земля требовала капитала и интенсификации агропроизводства, но Россия не могла пойти этим путем.

Исследованные нами особенности и уровень производственной базы земледелия России на территории ее исторического ядра приводят в целом к выводу, что в условиях необычайно короткого по времени периода сельскохозяйственных работ в течение многих веков великорусский крестьянин, так же как, впрочем, и другие народы, жившие в пределах Восточноевропейской равнины, был резко ограничен в возможностях интенсификации агропроизводства.

Главный вывод: Россия была многие столетия социумом с минимальным объемом совокупного прибавочного продукта. Особенно ярко это проявилось при изучении величины чистых сборов хлебов в расчете на душу населения. Суровый режим очень скудного питания, жесткий режим экономии.

Конечно, низкие урожаи, были следствием вынужденно низкой агрикультуры крестьянского земледелия, но в гораздо большей степени они были следствием капризов мачехи-природы.

Крайне сжатые сроки работ, умещающиеся в период между весенней слякотью и заморозками, задерживающими и срывающими оптимальные сроки высева, и заморозками осенними.

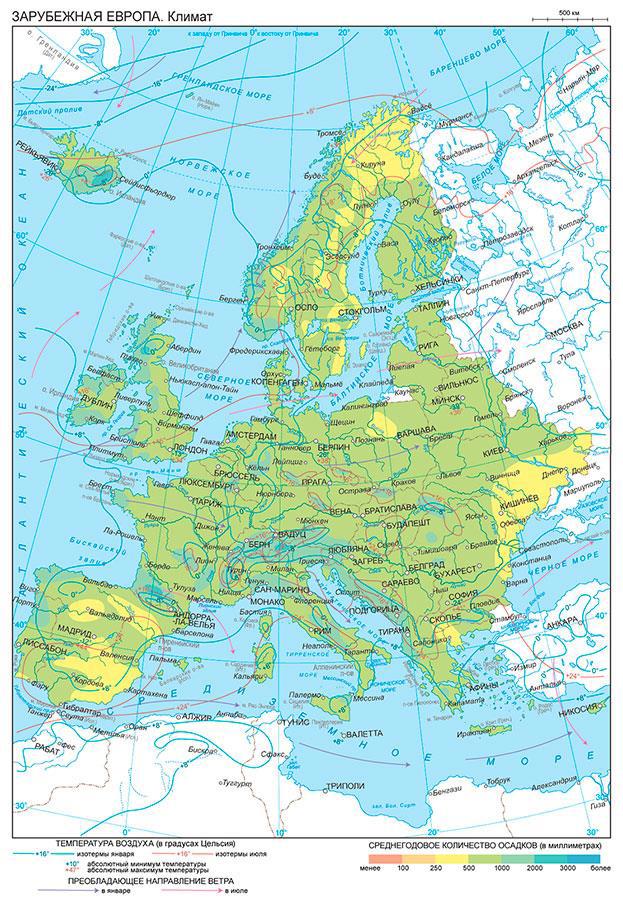

Важнейшей особенностью сельского хозяйства большей части Российского государства всегда был необычайно короткий для земледельческих обществ рабочий сезон. Он длился с половины апреля до половины сентября (а по новому стилю с начала мая до начала октября), не отличаясь при этом сколько-нибудь солидной суммой накопленных температур. В то же время на Западе Европы на полях не работали лишь декабрь и январь. Это не бросающееся в глаза в суете повседневной жизни различие носит между тем фундаментальный характер, поскольку столь серьезная разница производственных условий и, следовательно, открывшихся для человека возможностей в удовлетворении потребностей радикальным образом влияла на экономическое, политическое, культурное развитие Запада и Востока Европы.

На Западе Европы это обстоятельство обусловило на заре цивилизации интенсивный процесс трансформации общины как формы производственного сотрудничества коллектива индивидов в общину лишь как социальную организацию мелких земельных собственников-земледельцев.

Именно климат сформировал и законсервировал общину. Климат поощрял консерватизм. Климат способствовал экстенсивному, а не интенсивному пути развитию. Климат внес в менталитет многие негативные явления. Климат не давал аграриям накопить капитал для инвестирования в землю.

По тому не удивительно от чего в стране так медленно росла урбанизация, а основная масса населения регулярно не доедала и периодически случался масштабный голод.

Но и у климатической версии есть противники. В пример приводят немцев Поволжья которые и при таком климате имели достойные урожаи. Данный аргумент не без интересный и требует отдельного поста в серии. Так же отдельную тему стоит выделить, а могла ли Россия отменить крепостное право раньше? В условиях обозначенного климата отмена могла привести к очень неоднозначным последствиям.

Предыдущие части серии.

Почему голодала Российская империя? №1

Почему голодала Российская империя? №2

Почему голодала Российская империя? №3